積志地区自治会の歴史

昭和33年4月に積志地区自治会連合会が結成、昭和33年11月に浜松市自治会連合会に加入しました。

我がふるさと「積志」は、明るく住みよい村づくりを目指して志を一つにしていくことで名付けられました。先人たちが築き上げてきた歴史と文化のあるこの積志地区を、時代を担う子供たちにおために、安心して暮らせるまちづくりを進めていくとともに、積志地区が永遠に発展し続けることを願って自治会活動を推進しております。

参考文献:浜松市自治会連合会創立65周年記念誌(発行:平成28年2月2日:浜松市自治会連合会)

旧跡紹介

徳本上人の念仏碑

浜松市中央区積志町759-1

積志町の西伝寺臨済宗方広寺派境内にある。元は秋葉街道沿いにあった。碑には「南無阿弥陀仏 徳本花押 文政元寅年十月六日」(と刻まれている。徳本上人は浄土宗の高僧で、ひたすら「南無阿弥仏」を唱えて日本各地を行脚し、庶民の苦難を救った。念仏中興の祖といわれている。)

秋葉山常夜灯(橋爪西常夜灯)

浜松市中央区積志町170

江戸時代中期から、全国的に火防の神として知られる秋葉信仰が盛んになり、秋葉山に通じる道が盛んに利用された。燃えやすい木の家に住んでいた日本人にとって、火災から身を守ることは重要であり、火の神を祀って火伏せの祈りを捧げたのである。秋葉山常夜灯には二つの役割があり、一つは秋葉信仰の祈りの対象として、もう一つは秋葉街道の道しるべとしての役割を担っていた。(市役所設置看板より)

八面神社(やおもてじんじゃ)

浜松市中央区積志町293-1

由来など詳細不明で調査中です。

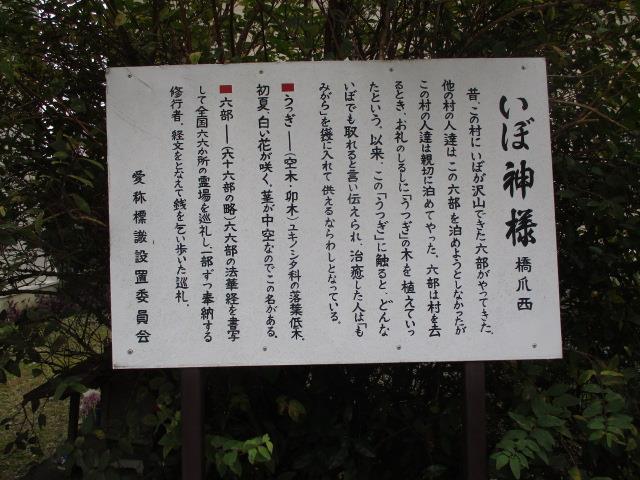

いぼ神様(地元ではうつぎ様とも呼んでいる)

浜松市中央区積志町312

4月に「空木様祭典」が行われる。

以下、立て看板から引用

『昔、この村にいぼが沢山できた六部がやってきた。他の村の人達はこの六部』を泊めようとしなかったが、この村の人達は親切に泊めてやった。六部は村を去るとき、御礼のしるしに「うつぎ」の木を植えていったという。 以来、この「うつぎ」に触ると、どんないぼでも取れると言い伝えられ、治癒した人は「もみがら」を袋に入れて供えるならわしとなっている。

注1:うつぎ(空木・卯木)ユキノシタ科の落葉低木、初夏白い花が咲く。茎が中空なのでこの名がある。

注2:六部(六十六 部の略)66部の法華 経を書写して全国66か所の霊場を巡礼し、1部ずつ奉納する修行者。 教文をとなえて銭を乞い歩いた。』

以下は、 中央区西塚町のいぼ神様(長久寺)の話で浜松市のホームページから引用。橋爪西との関連が興味深い。

『昔、雪の夜に「いぼ」だらけの行者が杖を頼りに西塚の地に辿り着いた。行者が村人に一夜の宿を乞うがあまりの醜い姿に誰も泊めてくれる者はおらず、仕方なく捨ててあったもみ殻の上で横になった。翌朝、村人たちが見に行くと雪の中で行者は亡くなっていた。その傍らの杖に「私を祀ってくれるなら願いを聞いてあげよう。その代りいぼが治ったら一升のもみ殻を供えてもらいたい」と書かれていた。村人はその非を悔やみ杖を立てて葬った。杖が「うつぎの木」となり「宇津木様」(うつぎさま)として厚く信仰されている。』

庚申塔(こうしんとう)

浜松市中央区積志町101

積志町橋爪西の墓地にある人角柱の笠塔碑である。正面に青面金剛像と三猿,他の各面にも仏像の浮き彫りがある。右面下に「遠州長上郡」、左面下に「橋爪? 享保七年霜月吉?(1722)と刻まれている。昭和30年頃まで庚申講のとき、講全員で庚申塔に五穀豊穣と家内安全を祈願し、当番の家で会食をしたという。

参考文献:『秋葉街道案内資料Ⅰ「浜松から鹿島へ」』(浜松市 HP)

『浜松情報BOOK』((株)浜名湖国際頭脳センター HP)